|

Scuola Secondaria Statale di 1°grado ”Giovanni XXIII ” Cava de’ Tirreni (SA) Prof.ssa Annamaria Massa Classe 2a Sez.C

Diario di bordo

Premessa La classe è composta da 30 elementi( 15 alunne e 15 alunni); un alunno proviene da Dresda (Germania) e si è aggregato alla classe agli inizi del mese di gennaio. Sono tranquilli e generalmente disponibili alle varie proposte didattiche, anche se non tutti vi partecipano attivamente. Per la maggior parte si mostrano curiosi, ascoltano volentieri e fanno di tutto per ben riuscire; alcuni, invece, non hanno preso ancora consapevolezza delle proprie potenzialità, altri risentono di svantaggi culturali, si dimostrano meno sicuri e, quindi, vogliono essere seguiti più da vicino. Occorre proporre esperienze pratiche facili, ma capaci di coinvolgerli, catturando l’interesse e l’attenzione. E’ la prima volta che questa classe partecipa ad una sperimentazione nell’ambito delle scienze; sono un po’ ansiosa, ma non mi scoraggio: sono sicura di ottenere risultati positivi. Ho già informato gli alunni che una rete di istituti scolastici della provincia di Salerno ha aderito al Progetto PON 1.4 L del Liceo ”Alfano 1” di Salerno: Lingue comunitarie e tecnologie per la formazione dei docenti di discipline scientifiche. La nostra scuola vi partecipa con tematiche diverse e con tre classi guidate da sei insegnanti (tre insegnanti di matematica – scienze e tre di lingua inglese), alla quali l’ipotesi di lavoro è apparsa subito interessante e molto stimolante. Ho scelto la fenomenologia del galleggiamento perché, pur trattando situazioni per lo più già note dal gioco o dai livelli scolastici precedenti, è ricca di possibilità di discussione e si presta ad essere affrontata con una metodologia didattica basata sul coinvolgimento e sull’interazione reciproca.

Prerequisiti

DOCENTI: Annamaria Massa (Scienze) – Consolatina Montervino (Inglese)

13 Febbraio 2008: 2ore Entro in classe portando, oltre alla mia solita cartella, una scatola con vari oggetti (due candele di dimensioni diverse, un’arancia, un mandarino, alcuni oggetti di argento, di malachite, chiodi, bottoni……) e un contenitore di plastica trasparente: i ragazzi si zittiscono subito e mi guardano incuriositi(non li ho informati sulla tematica scelta né che oggi avrebbe avuto inizio il lavoro). Spiego loro che, nell’ambito della sperimentazione inserita nel PON 1.4 L del Liceo ”Alfano 1” di Salerno, la classe svolgerà un’attività sul galleggiamento e che la prima tappa di questo lavoro è la compilazione di un test d’ingresso( concordato con la prof.ssa Alfano Maria, che svolge la stessa attività con la classe 3a F) per la verifica dei prerequisiti e delle idee previe relativi all’argomento da trattare. Raccomando ai ragazzi di dare risposte personali e di non cercare di sbirciare sul foglio del compagno di banco, perché i risultati devono fornire informazioni reali sulle conoscenze possedute da ciascuno di loro. Mentre distribuisco il questionario, chiarisco il significato dei due termini ” prerequisiti” e “idee previe”.

Questionario d’ingresso: 1- Se immergi in una bacinella piena d’acqua due oggetti: un tappo di sughero e un cucchiaio di acciaio, quale dei due galleggerà? …………………………………………………… 2- Spiega il perché. 3- Fai qualche esempio di corpi che immersi nell’acqua galleggiano e di corpi che invece affondano. corpi che galleggiano: ………………………………………………………………… corpi che affondano: ………………………………………………………………….. 4- Un pezzetto di plastilina immerso nell’acqua galleggia o va a fondo? ……………… …………………………………………………………………………………. 5- Se affonda è possibile farlo galleggiare? 6- Hai mai provato ad immergere completamente un pallone da calcio in un recipiente con acqua? Se si, a) descrivi quello che hai avvertito; b) che cosa è successo quando lo hai lasciato? 7- Un oggetto di forma sferica viene immerso in un recipiente acqua. Cosa succede?

a) galleggia b) affonda c) dipende dal materiale della sferetta

8- Osserva il disegno: quali forze rappresentano i due vettori? F1 = ………………………….. F2 = ……………………

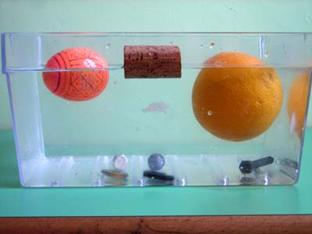

Si applicano tutti con buona volontà e dopo circa trenta minuti ritiro i fogli. Espongo il metodo di lavoro: sarà “centrato” sulle previsioni circa il comportamento di alcuni oggetti una volta immersi in acqua; dal confronto fra le previsioni e i risultati si passerà quindi a identificare le variabili che influenzano il galleggiamento e a discutere sul perché alcuni corpi affondano mentre altri galleggiano. Possiamo iniziare l’attività pratica! Riempio il contenitore con acqua, sistemo sul piano della cattedra gli oggetti diversi per volume e per peso: palla di legno, pesetti di piombo, chiodi di varie dimensioni, bottoni, arancia, mandarino, cucchiaio di plastica, tappi di sughero, candela…..e chiedo agli alunni: Quali oggetti galleggiano? Dopo qualche secondo si sente: “Dipende dalla sostanza di cui sono fatti” e ancora: “Dipende anche dal liquido in cui sono messi”. Per un attimo penso di aver finito già prima di cominciare! Comprendo che non tutti hanno prestato attenzione a quanto ho detto circa il metodo di lavoro che intendo seguire; ri-spiego e cerco di far capire che questa attività ha come scopo la valorizzazione dell’esperienza e delle conoscenze degli alunni, dell’esplorazione e della scoperta. Inizia una discussione piuttosto vivace, alla quale partecipano attivamente anche quegli alunni solitamente distaccati. Circa il comportamento in acqua di alcuni oggetti appaiono tutti convinti; si sentono, invece, previsioni diverse riguardo all’arancia, al mandarino e alla candela. Alla fine vengono formulate due ipotesi condivise da quasi tutti (qualcuno, infatti, è ancora insicuro) : 1) Gli oggetti con minor volume galleggiano, mentre quelli più voluminosi affondano. 2) Gli oggetti più leggeri galleggiano, mentre quelli più pesanti affondano. L’alunno N°5 esegue due esperimenti di prova: per il primo sceglie gli oggetti in base al volume e per il secondo in base al peso (determinato con il dinamometro). In entrambi i casi il risultato nega l’ipotesi formulata.

Gli alunni hanno seguito con attenzione ed interesse l’attività e sono stati particolarmente coinvolti, hanno formulato ipotesi ed hanno espresso valutazioni, ma adesso mi sembrano un po’confusi; discutono tra loro, qualcuno cerca di far prevalere le proprie idee finché concordano che sia il peso che il volume, considerati separatamente, non determinano il galleggiamento di un corpo. Alunno N° 7: Forse, considerandoli insieme, si può spiegare il galleggiamento! Rimando alla prossima lezione lo studio di questa relazione.

Nota: Gli alunni possiedono i concetti di massa e peso, sanno che il peso è una forza dovuta all’attrazione della Terra sui corpi e che nel SI l’unità di misura della forza è il Newton; nei nostri esperimenti, per motivi di semplicità, è utilizzato come unità di misura della forza peso il grammo-peso; i dinamometri utilizzati sono tarati sia in Newton che in grammo-peso.

Scheda di laboratorio N°1 Quali corpi galleggiano?

1ª IPOTESI: Gli oggetti più voluminosi affondano mentre quelli meno voluminosi galleggiano.

Ambientazione: Aula

Difficoltà: J

Occorrente: Recipiente trasparente di plastica, acqua, oggetti di volume diverso (pallina di legno, pallina di piombo, chiodi di varie lunghezze, bottoni, tappi di sughero, arancio, mandarino, cucchiaio di plastica…).

Procedimento: 1. Riempire la bacinella con acqua; 2. Prendere gli oggetti con volume maggiore e con volume minore e metterli nell’acqua.

Osservazioni: Gli oggetti con il volume maggiore sono rimasti a galla, mentre quelli di volume minore sono affondati.

Conclusioni: 1ª ipotesi: errata

Non dipende dal volume dell’oggetto se questo galleggia o meno.

2ª IPOTESI: Gli oggetti più pesanti affondano mentre quelli più leggeri galleggiano.

Ambientazione: aula

Difficoltà: J

Occorrente: Recipiente trasparente di plastica, acqua, una palla di legno, un chiodo, una grossa candela di cera, un pesetto di piombo(per la pesca), dinamometro.

Procedimento: 1. Riempire la bacinella con acqua; 2. Pesare con il dinamometro gli oggetti: Ppallina di legno = 40gp ; Pchiodo = 12gp ; Pcandela = 65gp ; Ppesetto di piombo = 20gp 3. Metterli nell’acqua.

Osservazioni: Gli oggetti di peso minore, cioè il chiodo e il pesetto di piombo sono affondati, mentre quelli di peso maggiore, cioè la candela e la palla di legno sono rimasti a galla.

Conclusioni: 2ª ipotesi: errata

Non dipende dal peso dell’oggetto se questo galleggia o meno. Abbiamo capito che………

Il volume e il peso, considerati separatamente, non determinano il galleggiamento degli oggetti.

QUINDI 3ª IPOTESI: Sia il volume che il peso influenzano il galleggiamento.

Which do objects float?

1st Hypotesis: the articles with greater volume sink while the articles with less volume float. Ambient: classroom Difficulty: J Necessary: a plastic transparent container, water, articles of different volume (a small ball of wood, a small ball of lead, nails of different extension, buttons, a cork plugs, an orange, a mandarin, a plastic spoon…). Proceeding: 1. Fill the container of water, 2. Take the articles with greater volume and with less volume and put them in water. Observations: articles with greater volume float while those of lesser volume sink. Conclusion: 1st Hypotesis: eliminated

Not depends by the volume of the objects if these float or don’t float

2nd Hypotesis: the articles with greater weight sink while the articles with less weight float. Ambient: classroom Difficulty: J Necessary: : a plastic transparent container, water, a ball of wood, a nail, a large wax candle, dynamometer, object of lead Proceeding: 1. You fill the container of water, 2. You weigh with the dynamometer the objects P ball of wood=40gp; P nail=12gp; P candle= 65gp; P ball of lead= 20gp 3. You put them in water. Observations: the articles with less weight, like the nail and the object of lead, sink; while the objects with greater weight, like the candle and the ball of wood, float.

Conclusion: 2nd Hypotesis: eliminated

Not depends by the weight of article if this sink or float.

We understand that ...

Then

3rd Hypotesis: the volume and the weight influence the floatation of the objects

20 Febbraio 2008: 2 ore

Prima di iniziare l’attività pratica distribuisco agli alunni i questionari d’ingresso e ne commento i risultati, soffermandomi in particolare sulle domande per le quali sono state fornite risposte errate. Risultati del questionario d’ingresso Relativamente alle prime tre richieste le risposte non hanno fatto registrare differenze evidenti: nessun dubbio riguardo al galleggiamento del tappo di sughero ”perché è più leggero rispetto all’acciaio” e all’indicazione di corpi che galleggiano e corpi che affondano; soltanto tre alunni hanno fatto ricorso alla spinta idrostatica per spiegare il comportamento del tappo. Per quanto riguarda il pezzetto di plastilina in acqua, tutti sono stati concordi sul suo “affondamento” e sul fatto che non è possibile farla galleggiare se non immergendola in un altro liquido con peso specifico maggiore della plastilina stessa (riminiscenze dalla scuola primaria) ; nessun alunno, quindi, sa che il pezzo di plastilina può galleggiare se viene data ad esso la forma di una barchetta. Riguardo alla situazione relativa alla domanda n°6, tutti hanno risposto di aver avvertito”una forza” che impediva al pallone di entrare in acqua e che esso, appena è stato lasciato, è saltato fuori. La risposte alla domanda n°7 è stata corretta per la maggior parte degli alunni; per quanto riguarda l’ultima richiesta, soltanto pochi hanno indicato nel vettore F2 la spinta idrostatica; quasi tutti, invece, hanno riconosciuto nel vettore F1 la forza di gravità.

L’alunna N°1 riepiloga velocemente gli esiti dell’attività svolta nel precedente incontro, al termine del quale abbiamo concluso che era necessario mettere a confronto peso e volume. Divido gli alunni in cinque gruppi e fornisco a ognuno un dinamometro, acqua, un cilindro graduato e due oggetti dello stesso materiale scelto tra: granito, malachite, pietra lavica, quarzo, legno (pioppo), sughero, vetro, piombo, cera, marmo. L’attività suscita immediato interesse e i componenti di ciascun gruppo si organizzano dimostrando senso di responsabilità e apprezzabili abilità manuali. Poiché gli oggetti non hanno un gancio, utilizzano leggere reticelle di nylon per sospenderli al dinamometro e controllano più volte il valore del peso; determinano il volume di ogni corpo immergendolo in acqua. I tre gruppi che lavorano rispettivamente con gli oggetti di legno, di cera e di sughero si servono di sottili stecchini di legno per immergerli completamente.

Giro per l’aula con l’occhio attento al modo di lavorare dei gruppi, ridimensionando l’eccessivo entusiasmo di qualcuno ed esortando quelli più timidi e insicuri; esprimo chiaramente le mie impressioni positive o negative che siano. Si riportano in una tabella sulla lavagna i dati rilevati per il peso e per il volume di ogni oggetto e si calcola il rapporto P/V . Esaminando i risultati gli alunni notano che, per gli oggetti dello stesso materiale, il valore di tale rapporto è costante: ad esso si dà il nome di peso specifico e la sua caratteristica è quella di essere tipico del materiale. Assegno ai ragazzi come compito a casa quello di verificare su Internet l’esattezza dei valori dei pesi specifici ottenuti sperimentalmente.

Scheda di laboratorio N°2

Relazione tra peso e volume

Ambiente: aula.

Difficoltà: JJ

Occorrente: contenitore graduato, dinamometri (da 100 gp-250gp-500gp) , acqua, campioni di sostanze diverse : due campioni di granito, due campioni di marmo di Carrara, due campioni di malachite, due campioni di quarzo, tappi di sughero di forma diversa, due campioni di cera, pesetti (per la pesca) di piombo, due campioni di vetro, due campioni di legno, due campioni di pietra lavica.

Procedimento: 1. Si riempie il contenitore di plastica con acqua fino ad un certo livello. 2. Si pesa ciascun campione con il dinamometro più adatto e si riporta il valore del peso in tabella. 3. Si determina il volume di ogni campione con il metodo diretto: lo si immerge nell’acqua e si annota il nuovo livello. La differenza tra i due volumi dell’acqua (V2 –V1) è uguale al volume del campione. 4. Si calcola il rapporto tra peso e volume.

Per gli oggetti più voluminosi abbiamo dovuto utilizzare un contenitore graduato più grande e aumentare il livello iniziale dell’acqua.

Osservazioni: Anche se si evidenziano delle piccole differenze sulla parte decimale, gli oggetti della stessa sostanza hanno lo stesso rapporto peso/volume: a questo rapporto si dà il nome di peso specifico ed è caratteristico della sostanza stessa.

Conclusioni: Il galleggiamento di un corpo in acqua dipende dal peso specifico della sostanza da cui è composto.

Relation between weight and volume

Ambient:

classroom.

Difficulty:

JJ

Necessary:

container graduated, dynamometer (from 100gp-250gp-500gp),water,

objects of various substances: two samples of granite, two samples

of Carrara marble, two samples of malachite stone, two samples of

ore, cork stoppers different shapes, two samples of wax , objects

for fishing of lead, two glass samples, two samples of wood, two

samples of lava rock.

Proceeding:

For the objects too large, it has to utilise a bigger graduated container and it must exten the first level of the water .

Observations: even if there are some small differences on the decimal part, the objects of the same substance have the same relation weight/volume: it gives the name of “specific weight” and it is characteristic of the substances to this report.

Conclusion: the floating of an object in water depends by specific weight of the substance which is composed.

27 febbraio 2008 Gli alunni commentano i risultati della ricerca assegnata per casa: i valori dei pesi specifici calcolati durante l’attività pratica corrispondono, pur con qualche approssimazione sulla parte decimale, a quelli riportati nelle tabelle ”ufficiali”. Sono soddisfatta per il lavoro che hanno svolto. L’alunno N°5 ( sempre molto attento e interessato) chiede: ” Come si capisce se un corpo galleggia o no in acqua, conoscendo il peso specifico della sostanza da cui è formato? ” Dopo una breve discussione l’alunna N°20 risponde: ”Basta misurare il peso specifico dell’acqua! ” Di rimando chiedo:” In che modo? ” Risponde l’alunna N°26:” Seguendo lo stesso procedimento che abbiamo utilizzato per determinare i pesi specifici dei materiali, cioè si misurano differenti volumi di acqua in un recipiente graduato, si pesano e infine si calcola il rapporto P/V tra le coppie di valori corrispondenti.” Due alunni eseguono l’attività, un terzo riporta i valori in una tabella sulla lavagna: il rapporto P/V può considerarsi uguale a 1.

L’alunno N°5 chiede di concludere: I corpi che hanno peso specifico minore dell’acqua galleggiano, mentre quelli che hanno peso specifico maggiore dell’acqua affondano.

Scheda di laboratorio N°3

Il peso specifico dell’acqua

Ambientazione: aula Difficoltà: JJ Occorrente: bilancia da cucina, acqua di rubinetto, recipiente graduato Procedimento: 1. Si versano nel recipiente graduato differenti quantità di acqua e si riportano in tabella i valori dei corrispondenti volumi. 2. Si calcola il peso di ogni volume versando l’acqua direttamente nel piatto della bilancia e si riportano i valori in tabella. 3. Si calcola per ogni coppia di valori corrispondenti il rapporto P/V.

Osservazioni: Al variare del volume di acqua varia anche il peso, ma il rapporto P/V si mantiene costante. Conclusioni: Tenendo conto degli errori sperimentali, i valori P/V corrispondono al peso specifico dell’acqua: ps H2O = 1

Water Specific weight

Setting: classroom

Difficulty: JJ

Necessary: scales, tap water , measured container

Proceeding: 1. Pour different quantities of water in the container and report in the table the values that correspond to the volumes 2. Calculate the weight of each volume pouring water directly into the plate of the scales and report the values in the table 3. Calculate for each couple of values the specific weight

Observations: the different quantities of water gives us the same specific weight .

Conclusion: taking into account the experiment errors , the Water’s specific weight is 1.

Sollecito l’attenzione e l’interesse degli alunni con un’altra domanda: ” Che cosa accade se il liquido in cui immergiamo l’oggetto non è acqua? ” La risposta è unanime: Dipende dal peso specifico del liquido! Questa volta sono le alunne N°20 e N°26 a progettare e a realizzare l’esperimento: due pezzi di candela, immersi uno in alcool e l’altro in olio di oliva, affondano entrambi.

Ho la possibilità di avere a disposizione del mercurio. I ragazzi sono entusiasti: finalmente hanno la possibilità di vedere questo metallo e di rendersi conto delle sue particolari proprietà: ha un peso specifico elevato, non “bagna” le pareti del recipiente in cui è contenuto…… Ripeto personalmente l’esperimento precedente: verso il mercurio in un contenitore e poggio sulla sua superficie tre biglie (una di vetro e due di acciaio di dimensioni diverse). Chiamo a due a due i ragazzi alla cattedra e li esorto ad osservare e a descrivere con esattezza.

Adesso si può generalizzare il criterio di galleggiamento: Un corpo immerso in un liquido galleggia o affonda se ha un peso specifico rispettivamente minore o maggiore di quello del liquido.

Scheda di laboratorio N°4

Che succederà alla candela se…………

Ambientazione: aula

Difficoltà: J

Occorrente: olio di oliva, alcool, due pezzi di candela, due contenitori trasparenti.

Procedimento: 1. Si versa l’olio in un contenitore e l’alcool nell’altro 2. Si immerge un pezzo di candela nell’olio e l’altro nell’alcool

Osservazioni: la candela affonda sia nell’olio che nell’alcool

Conclusioni: Il pezzo di candela affonda in entrambi i casi perché il peso specifico della cera(0.95) è superiore a quello dell’olio( 0.91) e a quello dell’alcool(0.81).

What happens to the candle if……..

Ambient: classroom

Difficulty: ☺

Necessary: alcohol, olive-oil, two pieces of candle, two transparent containers.

Proceeding: 1. You pour oil in a container and alcohol in the other one 2. Dip a piece of candle in the oil and the other piece in the alcohol

Observations: the candle sinks both the oil and the alcohol

Conclusions: the piece of candle sinks because the specific weight of the wax (0.95) is higher than that one of the oil (0.91) and of the alcohol (0.81).

In Tedesco

Was wird der Kerze passieren.....

Umgebung: Klassenzimmer

Gebrauchs mittel: Olivenöl, spiritus, 2 gleiche Kerzen stücke, 2 durchsichtige Behälter

Verlauf: 1. Man gießt in den 2 Behälter die gleiche menge von Öl und von spiritus. 2. Man taucht eine Kerze in das Öl und dass andere ins Spiritus.

Beobachtung: Die Kerzen sinken in beiden Flüssigkeiten.

Ergebnis: Die 2 Kerzen sinken in den Flüssigkeiten, weil das das spezifisch Gewicht vom Wachs größer ist (0.95) als das vom Öl (0.91) und das vom Spiritus (0.81) und deswegen, sein gewicht höher als die Wasserdruklehre.

Scheda di laboratorio N°5

Al posto dell’acqua……..il mercurio

Ambientazione: aula

Difficoltà: J

Occorrente: mercurio, tre biglie: una di vetro e due di acciaio di peso diverso, bicchierino.

Procedimento: 1. Si versa il mercurio nel bicchierino 2. Si immergono le biglie

Osservazione: tutte e tre le biglie galleggiano, ma quella di vetro è appena appoggiata sulla superficie del mercurio.

Conclusioni: il mercurio ha un peso specifico molto elevato( 13.59) per cui le tre biglie “galleggiano” sulla sua superficie. La biglia di vetro galleggia di più rispetto a quelle di acciaio perché il peso specifico del vetro è minore di quello dell’acciaio.

Instead of water…mercury

Setting: Classroom

Difficulty: ☺

Necessary: mercury, three balls: one of glass and two of steel of different weight, a small glass.

Proceeding: 1. You pour the mercury in the glass 2. You dip the balls

Observations: The three balls float, but that glass one is just lean on the surface of the mercury.

Conclusions: The mercury has got a very high specific weight, so the three balls “float” an its surface. The ball of glass floats more than the balls of steel. The specific weight of the glass is smaller than that of the steel.

05 marzo 2008

E’giunto il momento di presentare l’esperimento a pag. 68 - 69 del libretto “Teaching Science in Europe” : Coca-Cola e Coca- Cola Ligth; sono sicura che il percorso laboratoriale svolto finora consentirà agli alunni di arrivare in breve tempo alla soluzione giusta. Questa attività si svolge in compresenza con l’insegnante di lingua inglese. Appena vedono le due bottiglie di Coca Cola, gli alunni chiedono perché sono state rimosse le etichette e se il liquido in esse contenuto è Coca Cola; assicuro che entrambe contengono Coca Cola e che la rimozione delle etichette è richiesta proprio dall’attività. Fortunatamente non si accorgono di un piccolo inganno: ho sostituito il tappo grigio della Ligth con il tappo rosso della Coca Cola “normale” per evitare che l’esperimento fallisse sul nascere! Si sistemano le due bottiglie in un contenitore trasparente piuttosto alto nel quale viene versata l’acqua lentamente; invito i ragazzi a comunicare le loro previsioni ( riportate nella scheda di laboratorio allegata). Quando l’acqua arriva ai tappi, una bottiglia comincia a staccarsi dal fondo per galleggiare poi completamente. Ancora una volta avverto un generale stupore, ma anche una certa delusione per l’esito non previsto. Sollecito la discussione: Perché una galleggia e l’altra no?

I ragazzi rispondono subito con varie ipotesi( vedi scheda), che vengono man mano verificate e che risultano tutte non confermate ; qualche attimo di riflessione e poi… l’alunno N°18 ( attento, ma non eccessivamente coinvolto) spiazza tutti: < La bottiglia che galleggia è Coca Cola light > L’alunno N°28: < Non è possibile! I tappi sono dello stesso colore! > Qualcuno, sospettoso, chiede di esaminare i tappi più da vicino: l’inganno viene scoperto! L’alunna N°20: < Si può spiegare il diverso comportamento delle due bottiglie tenendo presenti le conoscenze che abbiamo acquisito sul fenomeno del galleggiamento. Le due bottiglie hanno lo stesso volume, ma la Coca Cola light ha un peso specifico minore perché lo zucchero è sostituito da dolcificante >. Faccio notare che anche la piccola quantità d’aria contenuta nella bottiglia contribuisce alla diminuzione del peso specifico totale, per cui, alla fine, la ligth galleggia. Sotto la guida dell’insegnante di L2 gli alunni leggono la versione in lingua inglese dell’esperimento; ne viene verificata la comprensione con alcune domande e i termini ” nuovi ” sono raccolti in un glossario.

Scheda di laboratorio N°6

Coca-cola… o…non Coca-cola: questo è il problema!

Ambientazione: classe Difficoltà: J Occorrente: due bottiglie chiuse identiche di Coca-cola da 0.5 l senza etichetta, acqua, un contenitore trasparente un po’ più alto delle bottiglie.

Previsioni: · Galleggiano entrambe · Cadono entrambe, ma non galleggiano · Non succede nulla · Le bottiglie si potrebbero schiacciare a causa della pressione esercitata dall’ acqua su di esse. Procedimento: 1) Mettere le due bottiglie di Coca-cola nel contenitore trasparente 2) Versare l’acqua lentamente

Osservazioni: inizialmente non succede niente; aumentando la quantità di acqua una delle bottiglie si stacca leggermente dal fondo ed infine,quando il livello di acqua raggiunge i due tappi, galleggia completamente, mentre l’altra resta appoggiata sul fondo. Tutte le previsioni risultano errate; vengono formulate varie ipotesi per spiegare il diverso comportamento delle bottiglie: 1. Una bottiglia di Coca-cola è stata agitata e l’altra no 2. Le due bottiglie non contengono la stessa bevanda 3. Scambiando di posto le bottiglie nessuna delle due galleggia 4. Nella bottiglia che galleggia c’è meno anidride carbonica 5. Una è Coca-cola e l’altra è Coca-cola “Ligth”

Conclusioni: verifichiamo tutte le ipotesi: solo l’ultima è quella valida. La Coca-cola “normale” contiene una grande quantità di zucchero; perciò, essendo il suo peso specifico maggiore di quello dell’acqua, la bottiglia resta sul fondo del contenitore. Nella Coca-cola “Ligth” lo zucchero è sostituito da dolcificante. Anche se la sola bevanda ha un peso specifico leggermente maggiore di quello dell’acqua, la quantità d’aria sempre presente nelle bottiglie contribuisce alla diminuzione del peso specifico totale e ciò è sufficiente a far galleggiare la bottiglia di Coca-cola “Ligth”

Coke … or … not Coke : this is the problem!

Setting: classroom

Difficulty: J

Necessary: two 0.5 l identical closed bottles of Coke without label, water, a transparent container higher than bottles.

Predictions: • They both float • They both fall, but they don’t float • Nothing happens • The hydrostatic pressure could push the bottles

Proceeding: 1) Put the bottles of Coke in the transparent container 2) Pour slowly the water

Observations: at first nothing happens; but when the level of water increase, one bottle floats; the other doesn’t float. Why? Every prevision is false; we can formulate other hypothesis: 1) A bottle has been shaked and the other not 2) The bottles don’t contain the same drink 3) They don’t float even if we change the set of the two bottles 4) In the floating bottle there is less carbonic dioxide than other one 5) One is Coke, the other is Coke light

Conclusions: only the last hypothesis is true. Coke contains a lot of sugar; sugar specific weight is bigger than water specific one; so the bottle doesn’t float. Coke light hasn’t got sugar. Its specific weigh is bigger than water but the air contained in the bottle helps to reduce the weight. So the bottle of Coke light can float.

In Tedesco

Coca-Cola ...oder...nicht Coca-Cola: dass ist das problehm.

Umgebung: Klassenzimmer Gebrauchsmittel: 2 flaschen mit Coca-Cola 500 ml ohne etikette, wasser, 1 durchsichtiges behälter etwas größer als die flaschen. Voraussehungen: - Beide flaschen schwimmen. - Beide flaschen fallen um, aber schwimmen nicht. - Es passiert nichts. - Die flaschen könnten sich eindrücken wegen das gewicht was vom wasser ausgeübt wird. Verlauf: 1. Man tut die beiden Coca-Cola flaschen in den behälter. 2. Dan gießt man langsam wasser in den behälter rein. Beachtung: Am anfangt passiert nicht; mehr wasser man rein gießt eine von den beiden flaschen fängt an sich, vom boden zu lösen und am schluss wenn das wasser bis zu den deckeln angekommen ist schwimmt sie richtig, aber der andere bleibt auf den Boden. Vermutung: 1. Eine Coca-Cola flasche wurde geschüttelt und andere nicht. 2. Die zwei flaschen sind nicht mit den gleichen getränk gefüllt. 3. Wenn man die beiden flaschen, wechselt schwimmen beide nicht. 4. In der schwimmenden flasche gibt es weniger CO2. 5. Eine ist Coca-Cola und die andere ist Coca-Cola light. Ergebnis: Nur die 5. Vermutung ist die richtige. Coca-Cola hat sehr viel zucker; deswegen ist das spezifisch gewicht größer als das vom wasser und die flasche bleibt am boden. In der Coca-Cola light gibt es kein zucker sondern süßstoff. Auch wen das spezifisch gewicht etwas größer ist als das wasser, die menge luft die in der flasche ist reicht aus um verminderung des spezifisch gewicht und deswegen fängt die Coca-Cola light flasche an zu schwimmen.

12 marzo 2008

Ho deciso di ampliare il percorso laboratoriale per giungere al principio di Archimede. Dalle attività svolte è ormai chiaro ai ragazzi che il galleggiamento o l’affondamento in acqua di un corpo è determinato dal suo peso specifico. Ripropongo la domanda N°6 del questionario d’ingresso: - Hai mai provato ad immergere completamente un pallone da calcio in un recipiente con acqua? Se si, a) descrivi quello che hai avvertito; b) che cosa è successo quando lo hai lasciato? La risposta è unanime: < Il pallone è saltato fuori perché l’acqua lo ha spinto> Chiedo: < Ma l’acqua spinge solo i corpi che galleggiano o anche quelli che affondano? Se si, giustificate con un esempio la risposta > Una breve discussione, poi l’alunno N°29: < In estate, a mare, io e i miei amici ci siamo divertiti a spostare in acqua sassi anche abbastanza grandi senza troppi sforzi, perché erano più leggeri > Concludo: < questo succede perché l’acqua esercita su ogni corpo immerso una forza detta spinta idrostatica; alcuni semplici esperimenti ci permetteranno di provarne l’esistenza >

1° esperimento

L’alunno N°23 misura con il dinamometro il peso di tre oggetti che affondano, prima in aria e poi immergendoli in acqua; il peso, in acqua, diminuisce. Si riportano i dati in tabella:

Chiedo: Cosa pensate che succeda se immergiamo i corpi in alcool? L’alunna N°20: < Poiché il peso specifico dell’alcool è minore di quello dell’acqua, il valore della spinta dovrebbe diminuire > Per motivi di tempo, viene pesato in alcool solo l’oggetto n°1: il risultato conferma l’ipotesi.

L’alunna N°20 : < Quindi la spinta verso l’alto esercitata dal liquido su un corpo in esso immerso dipende dal peso specifico del liquido >

2° esperimento

L’alunno N°15 immerge, uno per volta, gli oggetti dell’esperimento n°1 in un bicchiere riempito di acqua fino all’orlo, poggiato nel piccolo vassoio della bilancia: il peso dell’acqua che fuoriesce corrisponde al peso del volume di acqua spostata durante l’immersione dell’oggetto ed è uguale alla spinta idrostatica.

Possiamo enunciare il principio di Archimede: Un corpo immerso in un liquido riceve una spinta verso l’alto pari al peso del volume di liquido spostato.

19 marzo 2008

Compresenza con la docente di L2 Gli alunni svolgono il questionario finale (in lingua inglese):

TEST

1- Where can we float better - in a pond or in the ocean? Why? 2- Write down the equation to calculate density. 3- If an object has a mass of 20 kg and a volume of 2 litres, calculate its density. 4- For a floating object, the buoyant force = ……………… of the object 5- Complete If an object sinks in water, its density is ……………………………… than 1 g/cubic centimetre. If an object floats in water, its density is …………………………………. than 1 g/cubic centimetre. 6- Is the weight of a body in a liquid more or less than the one in the air? 7- What do you call the push (S) it gets? 8- Complete A body

floats if P ……. S 9- Which of the two balls is wood made?

10 -Which of the designs A and B is the result of the experiment?

Valutazione finale Sono stati oggetti di valutazione: - saper osservare la realtà, individuare grandezze e relazioni tra esse - progettare ed eseguire attività pratiche, trarre conclusioni - saper utilizzare strumenti - tabulare ed analizzare dati - comprendere ed utilizzare il linguaggio specifico delle scienze - collaborare all’interno del gruppo Per quanto riguarda la lingua inglese sono stati valutati l’acquisizione e l’uso dei termini specifici. In generale si è rilevata una discreta ( in alcuni casi più che buona) padronanza dei contenuti e dei termini scientifici sia nella lingua madre che nella lingua inglese.

Riflessioni

L’attività è stata particolarmente apprezzata dai ragazzi e tutti, anche quelli che solitamente sono più attratti dagli aspetti pratici, si sono inseriti nella fase di discussione collettiva dei risultati. Gli aspetti relazionali sono stati vissuti correttamente e ognuno, pur sostenendo le proprie ipotesi, ha accettato punti di vista diversi dal proprio. La realizzazione del percorso laboratoriale ha inoltre contribuito alla valorizzazione delle conoscenze e dell’esperienza degli alunni, promuovendo il loro senso di responsabilità e li ha condotti alla scoperta di relazioni, partendo dall’esperienza e dall’osservazione. Molto stimolante per gli alunni è stato il lavoro in compresenza con la docente di lingua inglese perché hanno avuto la possibilità di conoscere e di utilizzare nuovi termini, specifici per le scienze. Certamente l’approccio sperimentale per lo studio delle scienze richiede tempo, ma è sicuramente molto coinvolgente per i ragazzi e consente di realizzare un vero apprendimento. E allora perché non sfrondare questi nostri enormi programmi e fare di meno, ma bene? |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||